Nel luglio del 2015 ad Addis Abeba, in Etiopia, c’è stata la terza “Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul finanziamento allo sviluppo”. Nel settembre dello stesso anno, a New York, durante il “Summit per lo sviluppo sostenibile” le Nazioni Unite hanno approvato i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030 e che prevedono, in sintesi, la fine della povertà, la lotta alle disuguaglianze e alle ingiustizie, il contrasto ai cambiamenti climatici. Sempre nel 2015 l’Unione Europea e i suoi Stati membri hanno fatto sapere di essere i principali donatori al mondo di aiuti per lo sviluppo (68 miliardi di euro, con un incremento del 15 per cento rispetto ai 59 miliardi del 2014). E nel sito dell’UE si legge che «nell’ultimo decennio i fondi elargiti dall’UE hanno permesso a quasi 14 milioni di bambini di frequentare la scuola primaria, hanno migliorato l’accesso all’acqua potabile per oltre 70 milioni di persone e hanno garantito l’assistenza di operatori sanitari qualificati a oltre 7,5 milioni di partorienti salvando la vita a madri e neonati».

Insomma, magari non sono abbastanza, ma i paesi più ricchi del mondo da anni spendono una montagna di denaro per dare una mano ai paesi più poveri: spesso però, come spiega l’Economist, questi finanziamenti non sono ben indirizzati, non sono ben coordinati e diventano dunque inefficaci, se non addirittura dannosi.

L’Economist fa l’esempio del Malawi, che fino a poco tempo fa era uno dei paesi prediletti dai paesi donatori. Il Malawi è uno stato dell’Africa orientale che si trova tra Mozambico, Tanzania e Zambia. Ci abitano poco meno di 17 milioni di persone ed è uno degli stati più poveri al mondo, il tasso di malati di HIV è molto alto e fino al 2014 la presidente era una donna, Joyce Banda, che dopo gli anni di governo di Bingu wa Mutharika – accusato di autoritarismo e di aver gestito male la situazione finanziaria del paese – era riuscita a ripristinare buoni rapporti sia con il Regno Unito che con gli Stati Uniti. Nel 2012 i paesi occidentali avevano donato al Malawi 1,17 miliardi di dollari, pari al 28 per cento dell’intero reddito nazionale. Poi c’è stato un grosso scandalo di corruzione, nel quale sono stati implicati politici, imprenditori e alti funzionari pubblici, accusati di avere a che fare con ammanchi dai fondi statali pari a circa 30 milioni di dollari. Questo episodio mise in discussione i finanziamenti esteri per il paese, che furono ridotti.

Gli aiuti internazionali per lo sviluppo, che comprendono sovvenzioni, prestiti, consulenze e cancellazione del debito, e che valgono circa 130 miliardi di dollari l’anno, «possono fare miracoli», dice l’Economist. Per esempio sono stati fondamentali nel combattere il vaiolo nel 1970 e nell’aver eliminato quasi del tutto la poliomielite. Purtroppo, però, come dimostra la storia del Malawi, comportano rischi molto alti. Questi soldi possono anche truccare i mercati finanziari, sostenere dittatori e contribuire a prolungare le guerre civili. «I contribuenti dei paesi ricchi non amano che il loro denaro venga speso per delle Mercedes», comprensibilmente. Quindi i donatori si sforzano di dare il giusto tipo di aiuto ai paesi in cui quell’aiuto sarà impiegato bene. E come si fa?

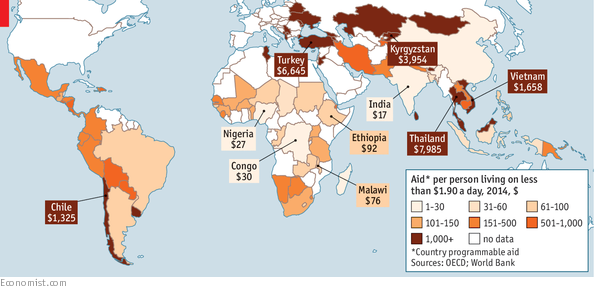

Innanzitutto, già alla fine della cosiddetta Guerra Fredda, si è cercato di stabilire che cosa fosse un “aiuto buono”. Un aiuto buono avrebbe dovuto innanzitutto far diminuire la povertà e non favorire i dittatori. Avrebbe dovuto essere coordinato, trasparente e dove possibile avrebbe dovuto avere i governi locali come canale privilegiato, possibilmente dei i governi locali liberi. «In quasi tutti questi principi», dice l’Economist, «gli aiuti esteri stanno fallendo». Manca un reale coordinamento e (in molti casi è uguale a quello che si ritrova «a una gara di auto da demolizione»), spesso i finanziamenti non vanno né ai poveri né ai paesi ben gestiti, sta peggiorando anche l’individuazione degli obiettivi. Alcuni canali funzionano, altri invece no; alcuni paesi ricevono molti aiuti e altri ne restano esclusi. L’India ha circa 275 milioni di abitanti che vivono con meno di 1 dollaro e 90 al giorno e ha ottenuto 4,8 miliardi di dollari di finanziamenti esteri nel 2014; anche il Vietnam ha ottenuto 4,8 miliardi di dollari, ma è un paese molto più piccolo e meno povero dell’India.

Poi c’è l’abitudine dei paesi occidentali di sostenere i paesi che per varie ragioni sono alleati o ex colonie. In questo modo gli aiuti diventano più o meno esplicitamente degli strumenti di politica estera. La situazione del mondo, poi, in generale è molto cambiata rispetto alla Guerra fredda: oggi il “nemico” non è più il comunismo ma l’Islam radicale. Eppure Afghanistan, Egitto, Giordania, Siria e Turchia nel 2014 hanno ottenuto più aiuti del Bangladesh, che è un paese poverissimo.

Claudia Williamson della Mississippi State University ha creato un indice che mette insieme sia il livello della povertà che la qualità dei vari governi. In base ai suoi calcoli, la destinazione degli aiuti è peggiorata tra il 2004 e il 2012. «Gli aiuti vanno soprattutto a paesi a medio reddito che sono anche mal governati». I donatori cercano in qualche modo di premiare le riforme democratiche e dare meno soldi ai paesi più corrotti o che fanno passi indietro: dieci paesi su dodici che tra il 2009 e il 2014 hanno migliorato il loro posto nella classifica di democraticità hanno ricevuto aiuti più alti nel 2014 rispetto ai cinque anni precedenti. Ma questi incentivi, dice l’Economist, tendono a essere poco significativi, mentre aumenta sempre di più la tendenza ad aiutare i paesi che per i donatori hanno un’importanza strategica: la Turchia, un paese sempre più autocratico e non certo tra i più poveri al mondo, ha avuto finanziamenti che sono cresciuti di più di dieci volte tra il 2004 e il 2014.

Ci sono poi paesi, come la Cina, che hanno parametri meno alti rispetto ad altri nella decisione dei loro obiettivi benefici: non si fanno molti scrupoli, insomma. E ci sono infine una proliferazione e una frammentazione dei donatori, che non si concentrano su un preciso e ampio obiettivo (che tra l’altro dovrebbe essere coerente con le proprie specifiche competenze: che la Norvegia si occupi poco di petrolio e molto di agricoltura tropicale, per esempio, non ha molto senso). Secondo l’Economist, qui entra in gioco di nuovo l’opportunismo politico: «mettere la propria bandiera nel mondo è un segno di successo». C’è comunque una cosa positiva, conclude il settimanale: molti progressi sono stati fatti su un punto in particolare, quello della trasparenza. Nel far cioè sapere dove vanno gli aiuti e come vengono usati: «Ed è grazie a questi progressi nella trasparenza che oggi sappiamo quanto male stanno andando le cose».

Gli aiuti ai paesi poveri funzionano così così, "Il Post", 10-06-16.